縁起でもない、と怒られるかもしれない。けれど私は、藤井風くんと“ずっずさん”こと河津知典さんの関係性を見ていると、どうしても大昔の「若き天才と奇才/鬼才」の組み合わせ――尾崎豊と見城徹――を思い出してしまう。

これは不安を煽るための比較ではない。過去の痛みを踏まえたうえで、今ここにある希望と備え(攻めと守り)を見つめたいのだ。

二組に共通する「若き天才」と「異能の支え手」

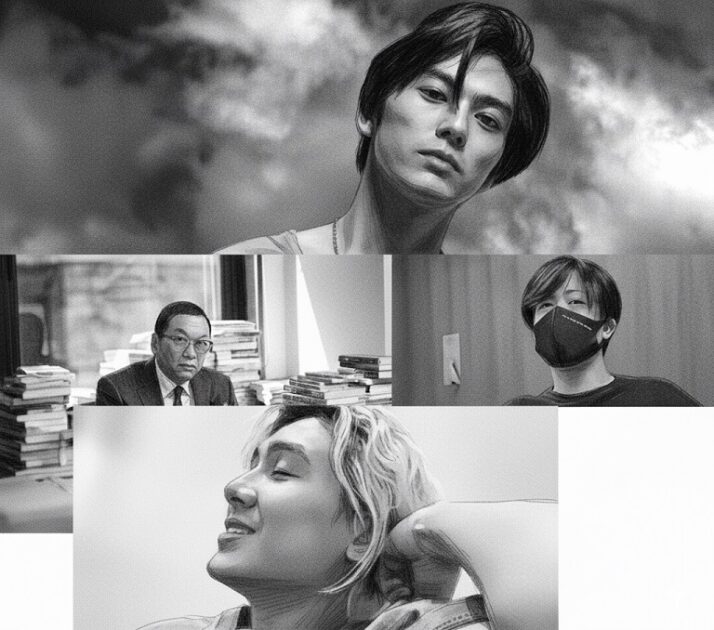

1980〜90年代、日本のロックシーンに彗星のように現れた尾崎豊。その背後には、編集者にして出版プロデューサーの見城徹がいた。

2020年代のいま、同じように圧倒的な純度で時代を射抜く藤井風のそばには、河津知典(通称・ずっず)がいる。

どちらも、若き天才を異能の支え手が導いた組み合わせ。けれど、現在の藤井風チームには、過去と決定的に違う「守りの仕組み」があると私は感じている(後述)。

第1章:尾崎豊と見城徹――「鬼才」が導いた若き天才の光と影

見城徹は、角川書店時代から“口説きの化け物”と呼ばれ、のちに幻冬舎を創業。著書『編集者という病い』では、尾崎豊との濃密な日々が章立てで語られる。読めば、編集者でありながらプロデューサーそのものだったことが分かる。尾崎の書籍『誰かのクラクション』(1985)を世に出し、その言葉と存在に編集者の命を張って寄り添った。

一方で、その関係はいつも緊張と危うさと隣り合わせでもあった。見城は別著『極端こそ我が命』でも、尾崎の“復活”や「死の3週間前の電話」に触れている。畏怖すべき「鬼才」の圧と、若き天才の燃焼――その化学反応は眩しくも、同時に消耗を伴った。

1992年、尾崎は急性肺水腫で26歳の若さで急逝。死因そのものは肺水腫だが、原因の解釈は資料により揺れる。司法解剖医の見解として急性メタンフェタミン中毒が引き起こした肺水腫とする報告がある一方、当時報道には過度の飲酒が誘因との記述もみられる。ここには、「才能を燃やすこと」と「人として生き延びること」の矛盾が、極端な形で刻印されている。

なお、斉藤由貴との交際報道(1991年)など、私生活も含め世間の視線は苛烈だった。若き天才にまとわりつく神話化とスキャンダル化は、本人と周囲の負荷を確実に増大させる。

ここで強調しておきたいのは、誰か一人の責任や単純な因果に回収できないということだ。天才の創作、産業としてのエンタメ、時代の空気、メディアの力学――全てが絡み合って、あの結末に至った。

価格:748円 |  |

| 【中古】 誰かのクラクション / 尾崎 豊 / KADOKAWA [単行本]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】 価格:510円 |

第2章:藤井風と河津知典――「奇才」が寄り添う令和の若き天才

河津知典(1975年生)は、DISK GARAGEで長く制作・プロモートの現場を渡り歩き、2021年に退社。藤井風の個人レーベル「株式会社HEHN RECORDS」を立ち上げ、現在は社長として全面的なマネジメント/プロデュースを担う。法人としての設立日は2021年6月18日、所在地は恵比寿ガーデンプレイス24階。商標や法人番号の公開情報も確認できる、きわめて制度化された「守り」の器だ。

ファンの間では、公式アプリの「Staff Diary」(俗称:ずっずダイアリー)や、YouTube・各種メイキングの裏方登場シーンで“人となり”を知る人も多い。長身・髭・眼鏡の柔らかな物腰、現場での迅速な采配、ユーモラスな文体――それらは「恐れられる鬼才」ではなく、親近感のある「奇才」のプロデューサー像だ。

さらに特筆すべきは、組織の設計思想だ。レーベル名「HEHN」は“Help Ever, Hurt Never”の頭文字だと広く理解される。社長:河津、(しばしばネタ的に)藤井風=係長という**「役職ジョーク」**まで含めて、“才能を長く健やかに動かす”仕掛けが随所にある。会社という器が攻守のハブになっているのが、平成初期とは決定的に異なる。

第3章:二組の「共通点」と「決定的な違い」

共通点

- 若き天才の純度:言葉・メロディ・存在感、その瞬間の空気を変えてしまう力。

- 異能の支え手:常識外れの推進力で世に押し出す「編集/マネジメント」の才覚。

- 物語化する時代:ファンもメディアも、天才の一挙手一投足を物語として消費する。

決定的な違い

- 制度化された「守り」:法人・商標・スタッフワーク・スケジュール管理・情報発信の統合。

- 可視化された「裏側」:オフィシャルのメイキングやダイアリーで舞台裏を適度に開くことにより、神話と過剰な憶測を相対化できる。

- 社会の成熟:メンタルヘルスやワークライフのケアが語りやすくなった現代的な空気。

端的に言えば、令和の風チームは「攻め」の推進力を保ったまま、「守り」の制度設計を最初から併走させている。ここに、過去との最大の差がある。

第4章:ずっずさんが描くであろう「攻め」と「守り」

攻め(Growth)

- 作品の質と国際性:制作体制の外部パートナー連携、海外メディア露出、プラットフォーム最適化。

- 体験の拡張:大型会場/海外公演とデジタル配信のハイブリッド、ドキュメンタリー等の継続発信。

- 物語の設計:YouTubeやアプリで“現在進行形の神話”をコントロールして届ける(過度な神秘化と無秩序なスキャンダル化の中間を作る)。

守り(Resilience)

- 法人・知財・情報管理:商標、権利、契約、スケジュール、体調の全方位マネジメント。

- チーム運用:スタッフィングの最適化/分散化、判断の多層化(属人化しすぎない)。

- 生活・人間関係の健やかさ:可視化しすぎない、でも適度に開いて信頼をつくる。

- 炎上・誤解への備え:公式発信の“間合い”を整え、説明責任のラインを事前に合意しておく(過去の日本芸能の失敗を繰り返さない)。

「若き天才」×「親近感のある奇才」×「制度としての守り」――この三層構造が、藤井風の長期航行の土台だと思う。

第5章:それでも私は“尾崎豊”を思い出す──比較を書くリスクと意義

この記事は、縁起でもない比較として、読者からお叱りを受けるかもしれない。

でも、過去を直視しなければ現在の工夫(守りの器)の価値も見えてこない。

尾崎豊は急性肺水腫で亡くなった。原因の解釈は複数存在し、単純化はできない。しかし少なくとも、燃え方そのものが過酷だったことは確かだ。

見城=鬼才(畏怖と圧)、河津=奇才(親近感とユーモア)。

この温度差そのものが、未来の分岐だと私は信じている。

結び:ファンにできるいちばんの「応援」

ファンにできるのは、温かく、長く、見守ることだ。

完成品だけでなく、過程(ドキュメンタリー、ダイアリー、舞台裏)を共に味わい、焦らせない。

そして、公式の器(HEHN RECORDS)が用意した導線から、きちんと受け取る。

それが、若き天才が“幸せな成功”に辿り着くための社会的インフラになる。

本記事は公開情報・書籍記述をもとに編集。私生活に関する記述は当時の報道確認にとどめ、憶測の拡散は避けています。

| 価格:220円 |